Zugfahren ist eine schöne Sache, besonders wenn es draußen 34° hat und der Wagen klimatisiert ist. In freundlicher Begleitung des lieben Simon fuhr ich am Samstag zu dentalen Erledigungen nach Vorarlberg. Wie bei Zügen üblich, die aus Wien wegfahren, waren natürlich ein paar Wahnsinnige mit an Bord. Zugegeben sind die Schlimmsten aber erst unter der Strecke zugestiegen.

Von Wien aus begleitete uns ein junges Geschwisterpaar, das sich zu uns auf den Viererplatz setzte, obwohl weiter hinten noch Doppelsitze frei gewesen wären. Nachdem sie sich auf diese Weise unserer Zuneigung versichert hatten, blieben sie wenigstens für den Rest ihrer Reise zum Glück großteils still. Dass sie in Salzburg aussteigen würden, hatte der liebe Simon bereits an ihrem furchtbaren Salzburger-Deutsch festgestellt, das schon so sehr ins Preußische tendiert, dass es nur durch den gelegentliche Gebrauch von „Sackerl“, „Jänner“ oder „Mozartkugeln“ als österreichische Mundart identifizierbar bleibt. Schwesterchen hatte sich soeben auf der Medizinischen Universität inskribiert, eine Mutmaßung die ich anstellte, nachdem ich sie aus dem Augenwinkel ihren neuen Studienausweis streicheln sah. Literarisch war sie während der ganzen Fahrt auf ihr Intouch fixiert, dessen aktuelle Ausgabe der Leserschaft auf der Titelseite versicherte, die Herzogin von Cambridge sei ganz furchtbar eifersüchtig auf das Babyglück der schwedischen Kronprinzessin. Drama pur... Brüderchen interessierte sich währenddessen vornehmlich für sein Handy und wurde von der großen Schwester mit Mannerwaffeln bei Laune gehalten.

Als wir in Salzburg schon hofften, unsere traute Zweisamkeit wiedererlangt zu haben, setzte sich eine Dame Mittedreißig, die nur sehr schlecht Deutsch und noch schlechter Englisch sprach zu uns. Scheinbar sind männliche Mittzwanziger selbst dann noch der absolute Sitzplatzmagnet, wenn beider Erscheinungsbild von zunehmendem Haarausfall beeinträchtigt wird. Von einer steten Unruhe geplagt, schien die frisch Zugestiegene jedenfalls zunehmend genervter, vor allem als wir ihr eröffneten, dass der Zug nicht in Dornbirn halt machen würde und sie daher in Feldkirch umsteigen müsse. Den Großteil der Strecke verbrachte sie wohl im Speisewagen, wohin ich sie vermutlich mit einem gewaltigen Redeschwall vertrieben hatte. Der arme Simon musste sitzenbleiben.

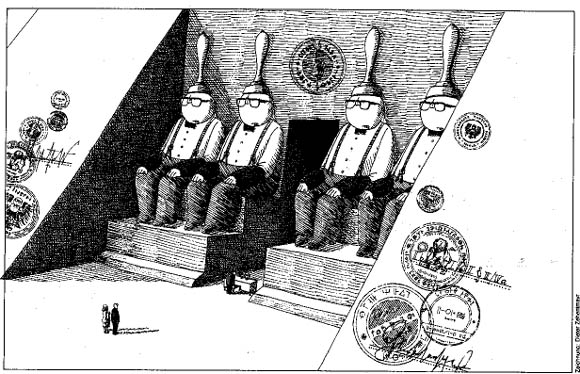

Aus der Gesamtschau heraus lässt sich jedenfalls mutmaßen, dass sie amouröse Angelegenheiten in den Westen führten. Zum einen trug sie etwas hautenges Schwarz-Weißes, das man vor zwanzig Jahren in einem ostslowakischen Bordell vielleicht ein Kleid genannt hätte, zum anderen hatte sie nicht mit Makeup gegeizt, was sich durch die Beschreibung ihrer Augenpartie exemplarisch verdeutlichen lässt: Die großzügige Anwendung ihrer Malsachen in Form eines breiten schwarzen Strichs, der jedes ihrer Augen umrundete und an deren äußeren Rändern in kurzen Ausschwüngen noch seinen grotesken Abschluss fand, hinterließ den historizistischen Eindruck einer Pharaonin aus der Spätzeit der ptolemäischen Ära. Es würde jedenfalls nicht verwundern, wenn die beschriebene Dame in ihrem Heimatland wegen gewerbsmäßigem Kajalmissbrauchs gesucht würde. Insgesamt vermittelte sie jedenfalls den Eindruck eines leicht stupiden Accessoires zum tiefergelegten Golf-GTI eines mittelmäßig begüterten Vollproleten oder zum Kompensationscabrio eines alternden Machos.

Aus der Gesamtschau heraus lässt sich jedenfalls mutmaßen, dass sie amouröse Angelegenheiten in den Westen führten. Zum einen trug sie etwas hautenges Schwarz-Weißes, das man vor zwanzig Jahren in einem ostslowakischen Bordell vielleicht ein Kleid genannt hätte, zum anderen hatte sie nicht mit Makeup gegeizt, was sich durch die Beschreibung ihrer Augenpartie exemplarisch verdeutlichen lässt: Die großzügige Anwendung ihrer Malsachen in Form eines breiten schwarzen Strichs, der jedes ihrer Augen umrundete und an deren äußeren Rändern in kurzen Ausschwüngen noch seinen grotesken Abschluss fand, hinterließ den historizistischen Eindruck einer Pharaonin aus der Spätzeit der ptolemäischen Ära. Es würde jedenfalls nicht verwundern, wenn die beschriebene Dame in ihrem Heimatland wegen gewerbsmäßigem Kajalmissbrauchs gesucht würde. Insgesamt vermittelte sie jedenfalls den Eindruck eines leicht stupiden Accessoires zum tiefergelegten Golf-GTI eines mittelmäßig begüterten Vollproleten oder zum Kompensationscabrio eines alternden Machos.

Ihr offensichtlicher Reisezweck in die Horizontale hinderte sie jedenfalls nicht daran mit dem gleichfalls osteuropäischen Cateringbediensteten anzubandeln, der in regelmäßigen Abständen sein Verpflegungswagerl durch die Gänge des Railjets zu schupfen pflegte. Als sie ihn kurz vor Feldkirch in Richtung Toilette begleitete, vermuteten wir schon, die slawische Bacchantin sei nun endgültig seinem stumpfen Charm - „Wie viel Stück Zucker?“ - „Zwei.“ - „Drei?“ - „Nein, zwei!“ - „Also drei.“ - erlegen. Letztendlich half er ihr nur beim Umsteigen den Koffer auf den Bahnsteig zu hieven, vielleicht auch, weil sich das nächstgelegene Wagonhäusl in Dysfunktion befand.

Die zweite interessante Begebenheit jener Zugfahrt hatte ebenfalls bereits stillschweigend in Salzburg begonnen, manifestierte sich jedoch erst später nach Innsbruck, als der unfreundliche ÖBB-Schaffner durch einen leicht überschwänglichen Deutschen im Dienste der Schweizerischen Bundesbahnen abgelöst worden war. Als dieser trällernd und tänzelnd - keine Übertreibung - zur Kontrolle der Fahrkarten schritt, eröffnete ihm eine Amerikanerin indischer Abstammung in Begleitung zweier Kinder, dass sich Ihr Gatte im Besitz der Fahrkarten befinde, sie diesen jedoch seit Salzburg nicht mehr gesehen habe. Überraschend unaufgeregt erklärte sie dem Billeteur, dass er wohl den Zug verpasst haben könnte. Da die Garnitur aufgrund ihrer Länge mittig durch Einschub zweier weiterer Taurus-Loks verstärkt worden und ein Passieren dieser Barriere daher nur bei Halten über den Bahnsteig möglich war, zog der Zugbegleiter auch noch die Möglichkeit in Betracht, dass sich ihr Mann im hinteren Teil des Wagenkondukts aufhalten könnte. Umgehend schritt er daher zur Tat und gab in sehr annehmbarem Englisch minutenlang eine Suchmeldung nach Arthur Sing - so der Name des Vermissten - durch, samt Anleitung, wie beim nächsten Zwischenstopp die Wagons zu wechseln wären. Dummerweise meldete sich Arthur nie und es liegt die Vermutung nahe, dass er sich überhaupt nicht im Zug befand. Als wir in St. Anton zwanzig Minuten unfreiwilligen Aufenthalt genossen - auf der Vorarlberger Seite des Arlbergtunnels hatten sich ob der klimatisch bedingten massiven Aufheizung der Geleise ebenselbige bereits zum wiederholten Male über die im österreichischen Eisenbahnwesen vorgesehenen Parameter hinaus verformt - passierte ich in der Absicht mir die Beine zu vertreten den Sitzplatz der Strohwitwe und ihrer vermeintlichen Kinder. Dabei fiel mir auf, dass die familiäre Ähnlichkeit wenn überhaupt, dann nur hintergründig vorhanden, die Frau für die Mutterschaft der zwei Sprösslinge verhältnismäßig jung und ihre Unterhaltung für Erzeugerin und Nachwuchs keineswegs herkömmlicher Natur war. Die Kinder fragten sie nämlich über Dinge aus, die man von der eigenen Mutter für gewöhnlich weiß. Ob sie dieses oder jenes möge, ob sie dies und das schon gesehen hätte. Später versuchte der manisch-freundliche Zugführer mit dem Hotel Kontakt aufzunehmen, in dem genächtigt zu haben die Dame angab. Mehrere Präsenzdiener - von denen ein besonders drall gebauter nicht aufhören konnte sich die Kronjuwelen zu massieren, als er in St. Anton während einer Raucherpause am Bahnsteig vermutlich sehr philosophische Gespräche mit oben beschriebener Schmalspurkleopatra führte - hatten bereits in einem eigentümlichen Assistenzeinsatz ihre Handies zur Verfügung stellen wollen, da die Amerikanerin erklärt hatte, sie reise ohne den Komfort moderner Kommunikationsmittel. Schließlich sollte bis zu unserem Ausstieg kein Kontakt zu Ehemann Arthur zustande kommen. Es stellte sich jedoch während des Telefongesprächs des Schaffners heraus, dass Familie Sing - so sie denn so hieß und überhaupt existierte - in Salzburg ohne auszuchecken das Hotel verlassen hatte. Die Bollywood-Seifenoper muss leider unbeendet bleiben. Hoffen wir, dass sie für alle Beteiligten ein positives Ende genommen hat und nicht Arthur Sings Gebeine in den nächsten Tagen aus der Salzach gefischt werden. Was die Körperteile unserer letzten Sitznachbarin anbelangt, so bin ich sicher, dass sie noch am selben Abend in höchst effizienter Weise eingesetzt wurden. Ob der solcherart Beglückte jedoch Golf- oder Cabriofahrer war, steht gleichfalls in den Sternen. Diese letzte Mutmaßung ist aber wohl die wahrscheinlichste: der arme Simon ging mit Kopfschmerzen ins Bett.